Die Köhlbrandbrücke

Historie

Die Köhlbrandbrücke wurde im Rahmen des Projekts ”Autobahnzubringer Waltershof mit Köhlbrandkreuzung” geplant und gebaut. Ein Vorhaben mit großer wirtschaftlicher und verkehrlicher Bedeutung für die Entwicklung des Hamburger Hafens. Hintergrund war die rasante Zunahme des Containerumfangs im westlichen Freihafenteil und die geplante Hafenweiterentwicklung in der Süderelbe.

Nach rund viereinhalb Jahren Bauzeit wurde die Brücke am 23. September 1974 eröffnet. Seitdem bildet sie das zentrale Bindeglied der Haupthafenroute für den straßenseitigen Wirtschaftsverkehr und verbindet die östliche und westlich des Köhlbrands gelegenen Hafengebiete.

Technisches Profil

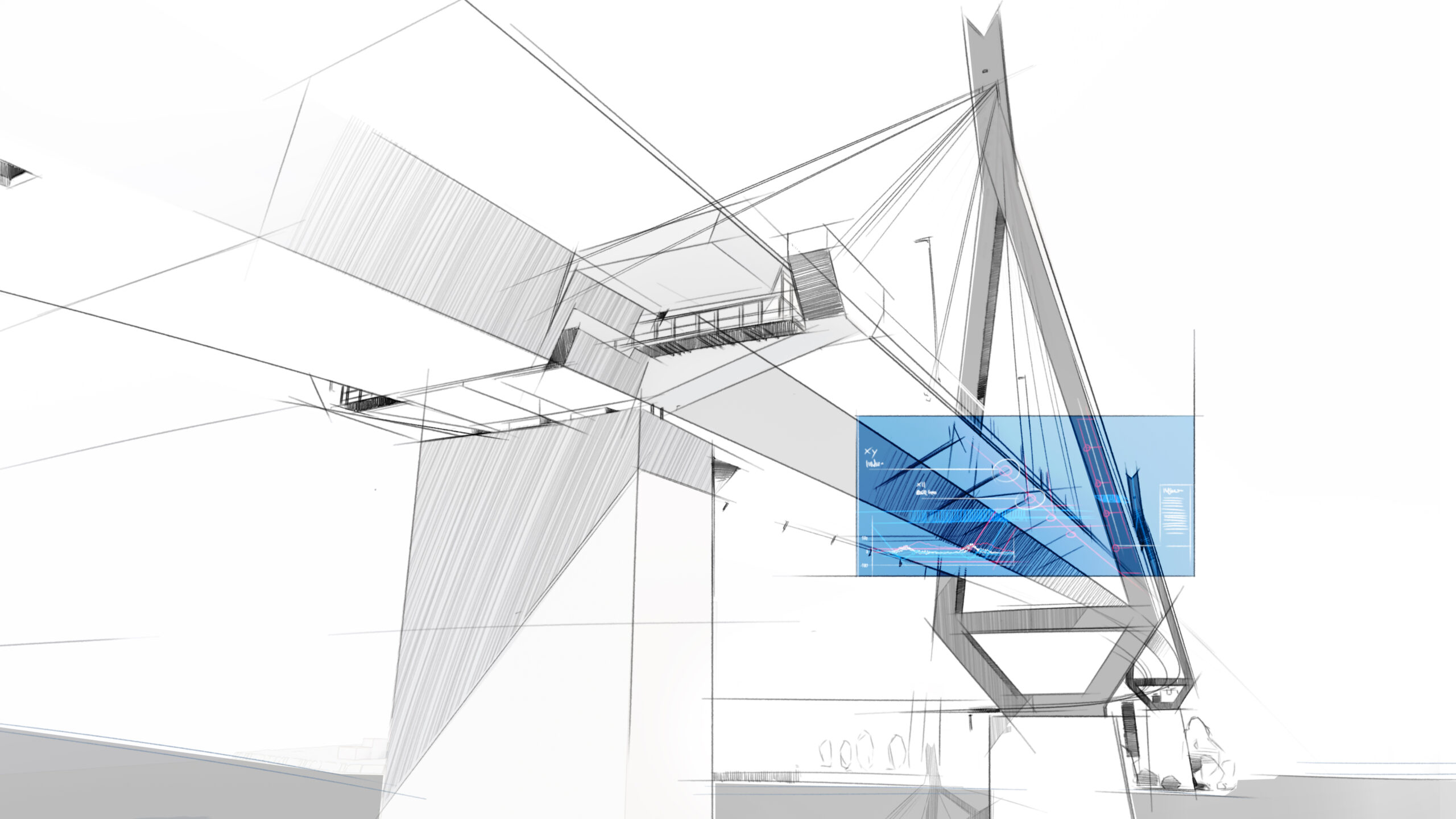

Die Köhlbrandbrücke ist eine markante Schrägseilbrücke mit einer Gesamtlänge von rund 3,6 Kilometern. Sie überquert den Köhlbrand in einer Höhe von knapp 55 Metern, die auch größeren Schiffen die Durchfahrt ermöglicht. Die Brücke ist Teil der Bundesstraße B3 und bindet die Anschlussstelle Waltershof der BAB 7 über Roßdamm und Veddeler Damm an die BAB 255 und BAB 1 an.

Ihre Konstruktion ist jedoch durch Vorschädigungen und Materialermüdung belastet. Verursacht durch konstruktive Defizite und eine deutlich höhere Verkehrsbelastung als ursprünglich geplant. Seit 2012 steht fest, dass die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Entscheidung für einen Ersatzneubau in Brückenform fiel im Frühjahr 2024, nachdem alternative Tunnelvarianten neu bewertet wurden.

Digitaler Zwilling der Köhlbrandbrücke

Warum als Digitaler Zwilling interessant?

Die Köhlbrandbrücke ist ein Paradebeispiel für den Einsatz eines Digitalen Zwillings (DZ). Ihre strategische Bedeutung für den Hafenverkehr, die komplexe Konstruktion und die fortschreitende Alterung machen sie zu einem hochrelevanten Objekt für digitale Abbildungen.

Ein digitaler Zwilling ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des Bauwerkszustands und die vorausschauende Planung von Instandhaltungsmaßnahmen. Insbesondere im Hinblick auf den verlängerten Nutzungszeitraum bis zur Realisierung des Ersatzneubaus stellt ein Digitaler Zwilling eine wertvolle Ergänzung dar, um die Verkehrs- und Betriebssicherheit gezielt und effizient zu unterstützen.

Was fließt in den Digitalen Zwilling ein?

Für den Digitalen Zwilling der Köhlbrandbrücke werden verschiedene Datenquellen zusammengeführt:

- Umfangreiche Bauwerkshistorie: Umbauten, Schäden und Sanierungen sind seit 1974 dokumentiert

- Bauwerksprüfdaten: Regelmäßige Inspektionen liefern Informationen über den aktuellen Zustand.

- BIM-Modelle: Digitale 3D-Modelle bilden die Struktur und Geometrie präzise ab.

- Monitoring-Daten: Sensoren erfassen kontinuierlich Informationen zu Belastungen, Bewegungen und Umwelteinflüssen.

Diese Daten ermöglichen eine ganzheitliche Betrachtung des Bauwerks und bilden die Grundlage für ein intelligentes, vorausschauendes Infrastrukturmanagement.

Welche Sensorik wird an der Köhlbrandbrücke genutzt und findet sich im Digitalen Zwilling wieder?

- Im Rahmen des Projekts smartBRIDGE Hamburg wurden über 500 Sensoren verbaut, um zu testen, wie der Einsatz von Monitoring die strukturelle Überwachung von Brückenbauwerken unterstützen kann. Aus dem Projekt wurde Sensorik übernommen, die darauf zielt, die Beulgefährdung der Strombrücke weiterhin zu beurteilen.

- Zum Einsatz kommen dazu unter anderem Dehnungsmessstreifen, Bauteiltemperatursensoren, Beschleunigungssensoren sowie Messsysteme zur Erfassung von Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, solare Strahlung und Niederschlag.

In welchem Reifegrad wollen wir den Digitalen Zwilling umsetzen?

- Das Dokument „Digitaler Zwilling von Brücken – Beitrag zum Masterplan Digitaler Zwilling Bundesfernstraßen“ definiert fünf Reifegrade für Digitale Zwillinge. An der Köhlbrandbrücke wollen wir einen Digitalen Zwilling umsetzen, der mindestens die Anforderungen eines Digitalen Zwillings des Reifegrads 2 erfüllt. Das heißt es besteht ein „informativer Digitaler Zwilling“, welcher den Zustand der Brücke darstellt und dafür verschiedene Zustandsinformationen nutzt – unter anderem aggregierte und analysierte Sensordaten.

Aktueller Stand

Das BIM-Bestandsmodell der Köhlbrandbrücke war zu Projektstart bereits vorhanden, allerdings nicht unseren neusten Standards entsprechend. Hier haben wir nachgebessert und es nun entsprechend der aktuellen Standards modelliert (bspw. BIM.Hamburg Objektkatalog). Das Bestandsmodell dient nun als Grundlage zur Integration in den Digitalen Zwilling, sowohl auf Objektzwilling-, als auch Systemzwilling-Ebene. Die Softwarelösungen für den Objekt- und Systemzwilling werden noch entwickelt. Bis der Digitale Zwilling entwickelt und operativ nutzbar ist, werden die bereits aktiven Monitoringsysteme in einem separaten System überwacht.

Unseren Entwicklungsfortschritt teilen wir gerne durch Einblicke auf dieser Website.